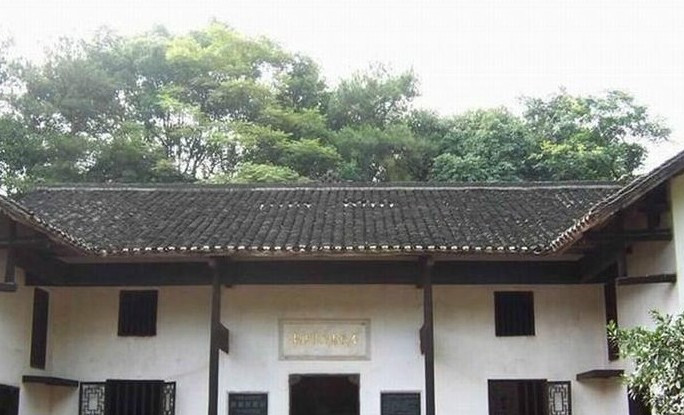

彭德懷故居位于湖南省湘潭縣烏石鎮烏石村彭家圍子,始建于1925年,故居現存建筑是彭德懷為湘軍任團長時出資修建,是彭德懷早年居住地,也是其投身革命后在家鄉唯一長時間居住活動的場所。故居座西北朝東南,磚木結構,粉墻青瓦,具有典型江南風味的普通農舍,占地面積2,490平方米,主體建筑面積350平方米,與鄰近的韶山毛澤東故居、寧鄉花明樓劉少奇故居形成了愛國主義和革命傳統教育的偉人紀念地“金三角”。2016年12月,彭德懷故居被列入《全國紅色旅游經典景區名錄》。

建筑特色

總體

故居原為三間茅屋。1898年10月24日,彭德懷誕生于此,并在此度過童年和少年時代。彭德懷1916年入湘軍當兵,1928年加入中國共產黨,領導了平江起義,后歷任中國人民解放軍副部司令、國防部長、元帥。1925年至1927年,彭德懷任湘軍營長時,寄薪金800銀元,托胞弟彭金華與彭榮華在原屋西南30米處新建此故居,坐西北朝東南,磚木結構,穿斗式構架,硬山頂。主體為一棟六間,兩端各三間,占地 約400平方米,取名“三華堂”,意為得華(彭德懷原名)、金華、榮華三兄弟之華廈。彭德懷親撰門聯曰:“為善最樂;見惡必除。”屋后有樹林,東邊為竹林。系典型而端莊的湘潭農村宅院。民國時期,故居遭國民黨破壞。1949年,當地政府和人民曾建議修復,被彭德懷拒絕,并將門聯改為“吊民伐罪,繼往開來”,橫批“為民服務”。1958年12月,彭德懷由湖南省委第一書記周小舟陪同,回故鄉視察。1961年11月,彭德懷再次回故鄉進行調查研究,接待來訪的干部、群眾2000多人次,并在此擬寫5份農村調查材料供中共湖南省委參考,后寫出四個調查報告。退堂屋為烏石地下組織——中共彭家圍子支部主要議事處。此支部系1938年彭金華從延安抗大學習回鄉后所組建。彭金華任支部書記,彭榮華任宣傳委員。

正屋

走過軒敞的三合土地坪,便是正屋。堂屋門楣上,嵌著祁陽石雕刻的橫額門匾,鄧小平所書“彭德懷同志故居”七字,金光熠熠,耀眼生輝。堂屋正中,掛著彭德懷身穿元帥服,顯得十分威嚴而安詳的巨幅彩色照片;兩邊墻上,列有他的生平主要活動年表。

東前正房原為彭榮華夫婦臥室,有床鋪、書桌、凳子、衣柜、洗臉架等家具。彭德懷兩次回故居均居于此房,時間長達36天。在此,他白天接待群眾,或外出調查,或參加集體生產勞動。晚上,即撰寫調查報告。其家具因彭德懷使用過,即按原樣陳設。并在墻上懸掛彭德懷回鄉巨幅照片。東橫屋的墻壁上,懸掛有彭金華夫婦、彭榮華夫婦遺照與簡介。東廚房后門口,系彭榮華在1940年10月被國民黨殺害之處。彭金華、彭榮華于1940年10月先后犧牲,兩位烈士的遺體合葬在屋后面的山丘上,王震同志為二位烈士題寫了墓碑。西上房原為彭金華夫婦臥室。余為西橫堂屋、廚房、雜屋。西頭三間橫屋,系“文化大革命”時期埋藏彭德懷八萬言書和部分軍事論文手稿之處,為陳列室,陳列60多張圖片和50多件文物,展示了無產階級革命家、國內外著名的軍事家和政治家彭德懷光輝壯烈的一生。在未建紀念館之前,曾一度將此三間辟為輔助陳列室,今已按原貌修復陳設。

槽門

槽門兩邊有彭德懷1958年捎回的葡萄藤及1961年11月親手栽種的柚子樹和柑子樹。槽門外不遠處,有彭德懷1961年回鄉時,帶頭開的水田和捐資1000元而新修的千元塘。東北側有彭德懷母親墓葬。西南百米許的山丘上,有彭金華、彭榮華烈士墓,墓碑于1983年7月由原中國國家副主席王震題辭,辭為“彭金華、彭榮華烈士之墓”。碑為漢白玉質地陰鐫金字。離故居不遠的烏石學校,彭德懷親自題寫校名,并捐贈圖書數百余冊,兩次回故鄉,都親臨視察。1976年5月,彭德懷夫人浦安修根據彭德懷生前的遺愿,從彭德懷昭雪后補發的工資中提出一萬元人民幣,資助重建烏石學校。該校現在成為全國著名的希望小學。

歷史

彭德懷故居在烏石鎮烏石村彭家圍子,原為三間茅屋。1898年10月24日,彭德懷誕生于此。

1916年到湘軍當兵,1925年任湘軍營長,寄薪金800銀元,托胞弟彭金華與彭榮華新建此屋。

1940年10月,參加革命的彭金華、彭榮華先后被國民黨所殺,東廚房后門口,為彭榮華犧牲之處。

1949年,當地曾建議修復,彭德懷拒絕,并將門聯改為:吊民伐罪,繼往開來,橫批:為民服務。

1958年和1961年,彭德懷兩次回鄉調查研究,居家共36天,白天接待或走訪干、群2000多人次,參加集體勞動,晚上寫出五份農村調查材料和四個調查報告。 文革時,彭德懷八萬言書和部分軍事論文手稿,曾埋藏于西頭三間橫屋。

1982年鄧小平為故居題名,1983年故居被列為湖南省級文物保護單位,同年8月1日正式對外開放。

2001年6月,國務院將故居列入第五批全國重點文物保護單位,后又確定為AAA國家級旅游景區。

【溫馨提示】網站有的文章及圖片均來源于學校官網或互聯網,若有侵權請聯系gzldyjy@yeah.net刪除。

基地統計

- 基地總數:548個

- 當前瀏覽:1659次

- 總瀏覽數:818270次

- 發布時間:2020-01-10 09:25

- 信息來源:干訓網