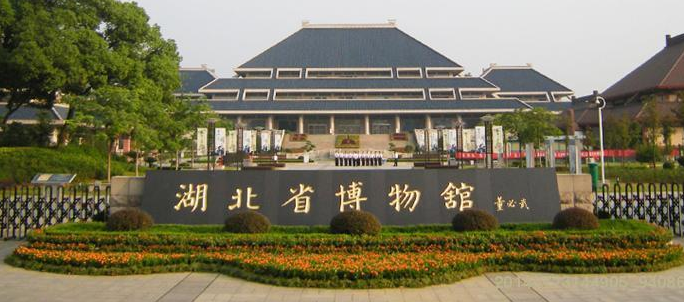

湖北省博物館籌建于1953年,坐落于湖北省武漢市武昌區東湖風景區,占地面積81909平方米,建筑面積49611平方米,展廳面積13427平方米,有中國規模最大的古樂器陳列館。

湖北省博物館現有館藏文物26萬余件(套),以青銅器、漆木器、簡牘最有特色,其中國家一級文物945件(套)、國寶級文物16件(套)。越王勾踐劍、曾侯乙編鐘、鄖縣人頭骨化石、元青花四愛圖梅瓶為該館四大鎮館之寶。

湖北省博物館是全國八家中央地方共建國家級博物館之一、國家一級博物館、出土木漆器保護國家文物局重點科研基地、國家AAAAA級旅游景區,也是湖北省規模最大、藏品最為豐富、科研實力最強的國家級綜合性博物館。1960年,時任中華人民共和國副主席的董必武來館視察,并親筆題寫館名。

2018年10月11日,入選“全國中小學生研學實踐教育基地”名單。

歷史沿革

湖北省博物館其前身是建國之初成立的湖北省人民科學館。

1953年3月16日在原科學館的基礎上,成立湖北省博物館(籌備處),籌備處位于水陸街;同年9月,湖北省文物管理委員會與湖北省文物整理保管委員會合并成立湖北省文史研究館,辦公地址暫設武昌水陸街湖北省博物館籌備處內。

1954年4月,湖北省人民政府恢復湖北省文物管理委員會,與湖北省博物館籌備處合署辦公。

1958年2月,湖北省文物管理委員會更名為湖北省文物管理處,辦公地址武昌姚家嶺農業展覽館內。

1959年春,湖北省博物館籌備處遷址武昌東湖風景區,湖北省政府撥款興建省博物館陳列展覽大樓。

1956年遷至武昌水果湖。

1960年遷至風景秀麗的武昌東湖之濱。

1963年1月正式更名為湖北省博物館,3000平方米的陳列樓建成并對外開放。

1981年,辛亥革命紀念館從湖北省博物館分離,成為獨立的文博機構。

1987年,經上級主管部門批準,湖北省博物館“文管部”從館內分離,成立獨立的“湖北省文物考古研究所”。

1999年1月,建筑面積5717平方米的編鐘館建成開放。

2002年,湖北省博物館與湖北省文物考古研究所合并。

2005年12月,楚文化館建成開放。

2007年9月,新館綜合陳列館建成開放。

2009年,被國家文物局評為中地共建的國家級博物館。

2011年7月,湖北省博物館編鐘館改造工程啟動。

2011年12月22日,湖北省博物館三期擴建工程開工儀式舉行。

2020年6月14日,根據湖北省疫情防控指揮部統一部署,湖北省博物館等五家省級公共文化場館恢復開放,社會公眾可通過預約方式有序進館參觀。

建筑布局

館區內的綜合陳列館、楚文化館、編鐘館等高臺基、寬屋檐、大坡面屋頂的仿古建筑三足鼎立, 構成一個碩大無比的“品”字。綜合陳列館作為擴建工程兩大主體工程之一,建筑面積2.4萬平方米,陳列面積8000平方米;編鐘館建筑面積5717平方米。館區總體布局高度體現了楚國建筑的中軸對稱、“一臺一殿”、“多臺成組”、“多組成群”的高臺建筑布局格式。建筑外墻為淺灰色花崗石裝飾,屋面用深藍灰色琉璃瓦鋪裝。室外環境按景觀式、園林式的特點進行布局,通過雕塑小品、休息庭院、園林綠化、配套的綜合服務設施等形式,營造出與博物館主體建筑配套的歷史文化氛圍。

館藏文物

綜述

湖北省博物館有各類文物、標本20萬余件(套),其中一級文物近千件(套)。藏品絕大多數來自考古發掘和各地征集,其中以出土文物為主,既有濃郁、鮮明的地方色彩,又具有時代特征,基本反映著湖北地區古代文化的面貌。

在20余萬件藏品中,不少是稀有珍品和重要的科學資料。如新石器時代京山屈家嶺文化的蛋殼彩陶紡輪;天門石家河遺址出土的玉人、玉鷹;盤龍城商代遺址和墓葬出土的大玉戈及銅鼎、銅鉞;隨縣戰國曾侯乙墓出土的編鐘青銅器群及16節透雕龍鳳玉佩、28宿天文圖像衣箱;云夢睡虎地出土的秦代法律文書竹簡等。

鎮館之寶

湖北省博物館的四大鎮館之寶為:越王勾踐劍、曾侯乙編鐘、鄖縣人頭骨化石、元青花四愛圖梅瓶。

其他文物

館中江陵楚墓出土的彩繪木雕鳥獸座屏,荊門包山大冢出土的楚國“聘禮行迎圖”漆畫與楚國司法文書竹簡,云夢睡虎地出上的秦代法律文書竹簡,及武昌土地堂出土的南朝青瓷仰覆蓮花尊等均有極高的歷史、科學、藝術價值;又如隋大業四年(公元608年)的敦煌寫經,明清書繪大師江夏派吳偉,“吳門四家”沈周、文征明、仇英,松江派董其昌、陳繼儒,“八大山人”朱耷,“揚州八怪”金農、鄭燮、黃慎及張裕釗、楊守敬等諸家的墨跡,都屬稀世珍品。如辛亥革命武昌首義時十八星軍旗,著名革命先烈和革命領袖惲代英、陳潭秋、施洋、毛澤東、劉少奇、周恩來、董必武等人的遺物、紀念物。

展覽陳列

綜述

湖北省博物館舉辦有《楚文化展》、《鄖縣人——長江中游的遠古人類》、《屈家嶺——長江中游的史前文化》、《盤龍城——長江中游的青銅文明》、《曾侯乙墓》、《書寫歷史——戰國秦漢簡牘》、《秦漢漆器藝術》、《梁莊王墓——鄭和時代的瑰寶》、《土與火的藝術——古代瓷器專題展》、《荊楚百年英杰》等十多個展覽。

鄖縣人

鄖縣人是長江中下游發現的舊石器時代早期的古人類,屬直立人。1989年和1990年,先后在鄖縣青曲鎮曲遠河口的學堂梁子發現了2具人類頭骨化石。遺址的年代距今約100萬年。《鄖縣人》以“鄖縣人”的發現為主線,也展示了湖北境內舊石器時代遺存的發現。

屈家嶺

屈家嶺文化是1954年在湖北京山屈家嶺最先發現的長江中下游地區的新石器文化,距今5100~4500年。這一時期的社會分層、宗教活動等現象加劇,出現了大量聚落群和古城,出現了一系列文明因素。《屈家嶺》展示了江漢地區史前氏族社會的生活面貌和精神世界。

盤龍城

1954年發現的武漢黃陂盤龍城遺址是商代早期城址。城址約建于公元前15世紀,在商代晚期衰落。盤龍城的建筑技術、青銅工藝、埋葬習俗、玉器風格、陶器特征等方面都與商代二里岡上層文化(約1500BC)一致。《盤龍城》展示了商代“南土”盤龍城城址的考古發現。

楚文化展

楚文化館作為湖北省博物館展館的一翼,于2005年12月建成開館。楚,既是國名,又是族名。楚國在公元前223年被秦國滅掉,立國約有八百年。二十世紀六十年代以來,湖北發掘了五千余座楚墓,出土的大量文物展現了楚國社會生活的各個方面。楚文化作為先秦時期的一個區域文化,獨具一格、自成一體、博大精深,是構成先秦華夏文明的重要組成部分。該展覽分為八個部分,集中地展出湖北地區出土的楚文物精華,力求全面展示楚文化的輝煌。展品中有越王勾踐劍、吳王夫差矛,還有復原的2002年在湖北棗陽九連墩發掘的楚國車馬坑中的部分車馬。

書寫歷史

二十世紀初七十年代以來,全國各地陸續出土了一些戰國秦漢簡牘,湖北是出土戰國秦漢簡牘批次和數量最多的地區之一。《書寫歷史》展出湖北省出土的戰國秦漢簡牘和書寫工具實物,旨在使觀眾對古代先民的“書籍”有一個直觀地感受。

梁莊王墓

明梁莊王墓是明仁宗朱高熾的第九子朱瞻垍與魏妃的合葬墓,文物工作者于2001年對其進行了搶救性發掘,出土金器、玉器、瓷器等珍貴文物5300件。在展出的梁莊王墓出土文物中,一件來自“西洋”的金錠是鄭和下西洋的重要見證。

曾侯乙墓

1978年在湖北隨縣(今隨州市)城郊擂鼓墩發掘的曾侯乙墓是一座2400年前的諸侯國君的墓葬,墓主人為戰國早期曾國國君乙。此墓葬出土多種文物萬余件,數量大,種類多,價值高,保存好。曾侯乙墓展覽陳列了該墓出土的最有代表性的文物,展現了2400年以前人們的精神世界和物質生活。陳列分祭廳、青銅器、兵器、車馬器、竹簡、漆木器、金玉器和樂器八大部分,共展出最具代表性的文物360件。其中青銅鹿角立鶴、聯襟大壺、尊盤、鑒缶;迄今仍很鋒利的多戈戟和三角劍形的殳;包容文字資料頗多、又系我國最早的竹簡;重達2156克的特大金盞;制作方式與風格迥異于楚、秦的漆木竹器等。

九連墩紀事

九連墩墓葬群位于湖北省棗陽市吳店鎮。2002年9月至2003年1月,為配合湖北省孝感市至襄樊高速公路的建設,文物考古工作者對九連墩1、2號墓及陪葬的車馬坑進行了科學發掘。《九連墩紀事》展示了墓葬發掘的過程和楚國高級貴族墓的墓葬文化。

秦漢漆器藝術

秦漢時期的漆器達到鼎盛期。自1950年代以來,全國各地陸續有大量考古發掘出土的漆木器。而湖北出土秦漢漆器最具代表性。《秦漢漆器藝術》將館藏的最具特色的秦漢漆器集中展示。

土與火的藝術

《土與火的藝術》 展覽分為兩個專題,第一專題以出土瓷器為主,介紹元代以前湖北地區的單色釉瓷器的發展脈絡;第二專題以館藏傳世瓷器為重點,展示元代以后瓷器的發展面貌。其中多數文物是第一次系統地向公眾展示。

荊楚百年英杰

近代以來,荊山楚水英杰輩出。其中,有指點江山的國家元首,有救國救民的革命先烈,有領兵殺敵的軍旅名將,還有建功立業的科技精英、學術大師、藝術泰斗……《荊楚百年英杰》展示了董必武等100余位代表人物。以200余件典型的文物、史料、圖片,通過祖國腹地湖北這一側面,展示了中華眾多仁人志士,從鴉片戰爭至新中國建立百余年間所進行的艱苦卓絕斗爭。

旅游貼士

位置

湖北省武漢市武昌區東湖路156號。

參觀時間

9:00—17:00(15:30停止入場),星期一閉館(國家法定節假日除外)。

乘車路線

乘14、108、402、411、552路公交到【省博物館】站下;

或乘605、712、777路到【黃鸝路】站下;乘軌道交通四號線在【東亭】站下沿黃鸝路步行900米即到

票價及限制

免費,每半個小時放500人入場,每天限制參觀人數為5000人(上午限制3500人,下午限制1500)。

最佳游覽時間

武漢旅游的最佳時間是每年的春秋兩季,即3、4或9、10月。

【溫馨提示】網站有的文章及圖片均來源于學校官網或互聯網,若有侵權請聯系gzldyjy@yeah.net刪除。

基地統計

- 基地總數:548個

- 當前瀏覽:1401次

- 總瀏覽數:818270次

- 發布時間:2021-01-06 16:00

- 信息來源:干訓網