鄧石如故居坐落在安慶市五橫鄉白麟坂鄧家大屋的“鐵硯山房”,因是書法篆刻大家鄧石如的故居與“兩彈”元勛鄧稼先的誕生地,早在1986年就被定為省級文物保護單位。安慶市日前斥資搶修的“鐵硯山房”將于國慶節前全新迎客。“鐵硯山房”是清代著名書法、篆刻藝術大師鄧石如于乾隆六十年(1795)興建的住處。鄧石如以兩湖總督畢沅所贈鐵硯命名新居,故得名“鐵硯山房”。1924年鄧石如的第六世孫、“兩彈”元勛鄧稼先在“鐵硯山房”誕生。

基本介紹

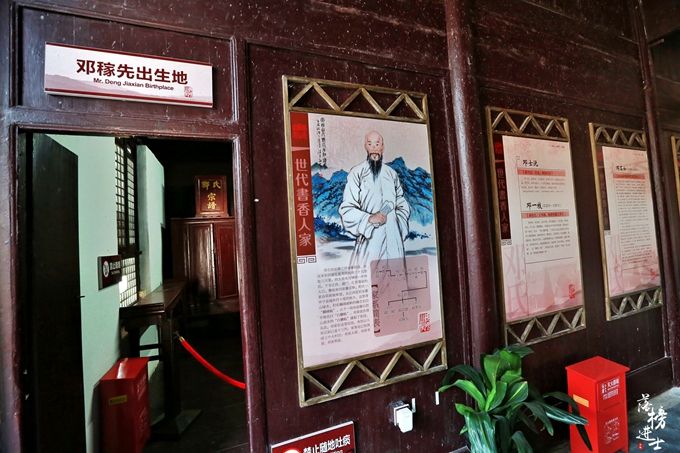

鄧稼先故居主題建筑名為鐵硯山房,原本為清代書法篆刻藝術大家鄧石如(鄧稼先六世祖)故居,因鄧石時任兩湖總督畢源所贈鐵硯而得名,至今已有百余年歷史,并被載入《中國名勝詞典》。為了提高故居可看性,六年前當地政府曾將這里修繕一新,以更加豐富飽滿的面容展現在大眾面前。鐵硯山房為四進穿斗式瓦房,層層進入內容各不相同。第一進為門廳,第二進為“守藝堂”正廳,第三進為“燕譽居”,第四進主要功能為倉庫。

房間布局最大程度地展現了鄧稼先與其家人曾經的日常生活,尤其是鄧稼先省錢用過的衣物、鞋帽、書籍等都是其妻子許鹿希和鄧志平等親屬所贈,床鋪、立柜、座椅、墻體等都帶有很強的歲月感。

翻看鄧氏族譜你會驚奇的發現“虎父無犬子”這句話的真正含義,鄧稼先可以說出生于真正的書香世家。六世祖鄧石如是鄧派篆刻創始人,父親鄧以蟄為中國現代美學的奠基人,良好的家庭教育背景對鄧稼先產生了重要影響。

鄧稼先1924年出生于安徽省懷寧縣的鄧家祖屋,后隨母親和姐姐搬遷至北京。他的父親鄧以蟄曾任當時我國眾多高等學府(北京醫科大學、北京大學、清華大學等)哲學系教授,并且與楊振寧之父楊武之為多年老友,在北京求學的過程中,鄧稼先與同校的楊振寧也成為好友。

回望鄧老一生的崢嶸歲月,一定繞不開這幾個詞語:奉獻、堅持、愛國。1950年,只有26歲的鄧稼先用一年多的時間完成了四年博士學位,人稱“娃娃博士”。學業結束后,美國政府試圖用優越的工作環境和科研條件讓他留在美國,但想到身后的祖國至今仍然陷入水深火熱中,他毫不猶豫放棄輕而易舉便能得到的金錢和地位,只身回到祖國投身科研事業中。

由于常年勞累奮戰第一線,晚年的鄧稼先積勞成疾,即使在彌留之際仍然掛念著祖國的科學事業,與于敏合著了一份關于中國核武器發展的建議書,用一腔熱血助力中國科學發展。1986年,鄧稼先因癌癥晚期大出血去世;他臨終前仍然關心著祖國的國防事業,并叮嚀:“不要讓人家拉得太遠……”。

“神品”鄧石如影響著數代人,也使得故居書香飄溢,嘆為觀止。在鄧石如的影響下,五橫鄉文風昌盛,人人愛好舞文弄墨,涌現出不少農民書畫家,成為全國聞名的“文化之鄉”。

在被西化了的“小洋樓”和紅磚黑瓦的夾縫中,鐵硯山房這樣一座園林建筑更加顯得突兀。鐵硯山房始建于清乾隆年間。鄧石如一生浪跡江湖,乾隆五十九年(1794年)由武昌歸來,次年營建房屋,以清代兩湖總督畢源所贈鐵硯命名曰“鐵硯山房”,山人親書匾額懸于門前。

古樸的木門,爬滿青藤的院墻,院里蔥郁的樹木,以及老屋特有的氣息,讓人不禁對時間的流逝產生懷疑。兩百年過去了,鐵硯山房依舊矗立,只是那揮墨養鶴的山人早已仙去。

鐵硯山房主體建筑為穿斗式磚木結構,共四進。第一進為三開間的門廳,有鄧石如之子傳密題寫的“鐵硯山房”隸書門額。二、三進為兩層樓閣式建筑,面闊五開間,進深二間。第二進正廳三開間,名為“守藝堂”,兩彈元勛鄧稼先,就出生于“守藝堂”西住房內;第三進名“燕譽居”。第四進為倉房。主體建筑兩側為齋館庭院,舊有“求聲館”、“挹翠樓”,外圍為花園。

嗅著這滿院的花香和青草味,聽老人講著發生在這鄧家大屋的故事:在與徽班進京的同時,一位名叫鄧石如的安慶懷寧人騎著毛驢也走進了京都;他以書法和篆刻的杰出成就,震驚了朝野,其作品被人們推為“神品”,并獨辟出篆刻藝術中的“皖派”。他就是一身漁翁裝束的鄧石如……清嘉慶十年(1805)陰歷十月初四日酉時,鄧石如卒于“鐵硯山房”家中。

現在的鄧家大屋依舊山清水秀,有了大學生,有了碩士,也有出國留學的。鐵硯山房所蘊涵的精神力量還在不斷滋養著這片土地。

【溫馨提示】網站有的文章及圖片均來源于學校官網或互聯網,若有侵權請聯系gzldyjy@yeah.net刪除。

基地統計

- 基地總數:548個

- 當前瀏覽:1259次

- 總瀏覽數:818270次

- 發布時間:2020-05-11 13:52

- 信息來源:干訓網