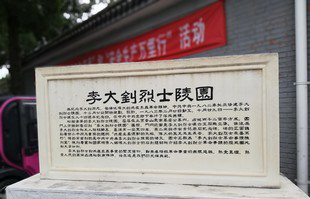

李大釗烈士陵園陳列館李大釗烈士陵園陳列館坐落在京西香山東南的萬安公墓內(nèi),占地面積2200平方米,1983年10月29日落成并對(duì)外開放。李大釗的漢白玉全身雕像,雕像后是烈士及其夫人趙紉蘭同志墓,墓后為紀(jì)念碑,由鄧小平同志題寫。碑的北面是中共中央撰寫的碑文。庭院正西房為“李大釗烈士革命事跡陳列室”,通過大量的文物圖片資料介紹了李大釗烈士一生戰(zhàn)斗里程和豐功偉績。李大釗烈士陵園為仿古式庭院建筑。由建園開始到2008年這十余年來,李大釗烈士陵園已成為愛國主義教育和革命傳統(tǒng)教育的重要基地。

生平簡介

李大釗(1889——1927),字守常,河北省樂亭縣人,中國共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)的先驅(qū),偉大的馬克思主義者,中國共產(chǎn)黨的創(chuàng)始人之一。1913年留學(xué)日本,1916年回國后積極投入新文化運(yùn)動(dòng)和“五四”運(yùn)動(dòng),任北京大學(xué)圖書館主任和經(jīng)濟(jì)學(xué)教授,參加《新青年》編輯工作,與陳獨(dú)秀創(chuàng)辦《每周評(píng)論》,宣傳俄國十月革命的勝利,介紹馬克思主義,發(fā)起和組織馬克思學(xué)說研究會(huì)和共產(chǎn)主義小組。中國共產(chǎn)黨成立后代表中央指導(dǎo)北方革命工作,在中共二大、三大、四大上被選為中央委員。1922年與孫中山談判,建立了國共第一次合作。1927年4月6日與80多位革命者一起被奉系軍閥張作霖逮捕,受盡酷刑折磨,任劊子手將竹簽打進(jìn)指甲縫直至被剝?nèi)ルp手指甲,仍堅(jiān)貞不屈,于28日與其他19名志士一起英勇就義。時(shí)年38歲。1933年葬于萬安公墓。

被害過程

1927年4月28日,我永遠(yuǎn)忘不了那一天。那是父親的被難日,離現(xiàn)在已經(jīng)十六年了。那年春天,父親每天夜里回來得很晚。每天早晨,不知道什么時(shí)候他又出去了。有時(shí)候他留在家里,埋頭整理書籍和文件。我蹲在旁邊,看他把書和有字的紙片投到火爐里去。我奇怪地問他:“爹,為什么要燒掉呢?怪可惜的。”待了一會(huì)兒,父親才回答:“不要了就燒掉。你小孩子家知道什么!”父親是很慈祥的,從來沒罵過我們,更沒打過我們。我總愛向父親問許多幼稚可笑的問題。他不論多忙,對(duì)我的問題總是很感興趣,總是耐心地講給我聽。這一次不知道為什么,父親竟這樣含糊地回答我。后來聽母親說,軍閥張作霖要派人來檢查。為了避免黨組織被破壞,父親只好把一些書籍和文件燒掉。才過了兩天,果然出事了。工友閻振三一早上街買東西,直到夜里還不見回來。第二天,父親才知道他被抓到警察廳里去了。我們心里都很不安,為這位工友著急。局勢(shì)越來越嚴(yán)重,父親的工作也越來越緊張。他的朋友勸他離開北京,母親也幾次勸他。父親堅(jiān)決地對(duì)母親說:“不是常對(duì)你說嗎?我是不能輕易離開北京的。你要知道現(xiàn)在是什么時(shí)候,這里的工作多么重要。我哪能離開呢?”母親只好不再說什么了。可怕的一天果然來了。4月6日的早晨,妹妹換上了新夾衣,母親帶她到娛樂場(chǎng)去散步了。父親在里間屋里寫字,我坐在外間的長木椅上看報(bào)。短短的一段新聞還沒看完,就聽見啪,啪……幾聲尖銳的槍聲,接著是一陣紛亂的喊叫。“什么?爹!”我瞪著眼睛問父親。“沒有什么,不要怕。星兒,跟我到外面看看去。”父親不慌不忙地從抽屜里取出一支閃亮的小手槍,就向外走。我緊跟在他身后,走出院子,暫時(shí)躲在一間僻靜的小屋里。一會(huì)兒,外面?zhèn)鱽硪魂嚦林氐钠ば暋N业男膭×业靥鴦?dòng)起來,用恐怖的眼光瞅了瞅父親。“不要放走一個(gè)!”窗外一聲粗暴的吼聲。穿灰制服和長筒皮靴的憲兵,穿便衣的偵探,穿黑制服的警察,一擁而入,擠滿了這間小屋子。他們像一群魔鬼似的,把我們包圍起來。他們每人拿著一支手槍,槍口對(duì)著父親和我。在軍警中間,我發(fā)現(xiàn)了前幾天被捕的工友閻振三。他的胳膊上拴著繩子,被一個(gè)肥胖的便衣偵探拉著。那個(gè)滿臉橫肉的便衣偵探指著父親問閻振三:“你認(rèn)識(shí)他嗎?”閻振三搖了搖頭。他那披散的長頭發(fā)中間露出一張蒼白的臉,顯然是受過苦刑了。“哼!你不認(rèn)識(shí)!我可認(rèn)識(shí)他。”偵探冷笑著,又吩咐他手下的那一伙,“看好,別讓他自殺,先把手槍奪過來!”他們奪下了父親的手槍,把父親全身搜了一遍。父親保持著他那慣有的嚴(yán)峻態(tài)度,沒有向他們講任何道理。因?yàn)樗靼祝瑢?duì)他們是沒有道理可講的。 殘暴的匪徒把父親綁起來,拖走了。我也被他們帶走了。在高高的磚墻圍起來的警察廳的院子里,我看見母親和妹妹也都被帶來了。我們被關(guān)在女拘留所里。十幾天過去了,我們始終沒看見父親。有一天,我們正在吃中飯,手里的窩窩頭還沒啃完,聽見警察喊我們母女的名字,說是提審。在法庭上,我們跟父親見了面。父親仍舊穿著他那件灰布舊棉袍,可是沒戴眼鏡。我看到了他那亂蓬蓬的長頭發(fā)下面的平靜而慈祥的臉。“爹!”我忍不住喊出聲來。母親哭了,妹妹也跟著哭起來了。“不許亂喊!”法官拿起驚堂木重重地在桌子上拍了一下。父親瞅了瞅我們,沒對(duì)我們說一句話。他臉上的表情非常安定,非常沉著。他的心被一種偉大的力量占據(jù)著。這個(gè)力量就是他平日對(duì)我們講的——他對(duì)于革命事業(yè)的信心。“這是我的妻子。”他指著母親說。接著他又指了一下我和妹妹,“這是我的兩個(gè)女孩子。”“她是你最大的孩子嗎?”法官指著我問父親。“是的,我是最大的。”我怕父親說出哥哥來,就這樣搶著說了,我不知道當(dāng)時(shí)哪里來的機(jī)智和勇敢。“不要多嘴!”法官怒氣沖沖的,又拿起他面前那塊木板狠狠地拍了幾下。父親立刻就會(huì)意了,接著說∶“她是我最大的孩子。我的妻子是個(gè)鄉(xiāng)下人。我的孩子年紀(jì)都還小,她們什么也不懂。一切都跟她們沒有關(guān)系。”父親說完了這段話,又望了望我們。法官命令把我們押下去。我們就這樣跟父親見了一面,匆匆分別了。想不到這竟是我們最后的一次見面。28日黃昏,警察叫我們收拾行李出拘留所。我們回到家里,天已經(jīng)全黑了。第二天,舅姥爺?shù)浇稚先ベI報(bào)。他是從街上哭著回來的,手里無力地握著一份報(bào)。我看到報(bào)上用頭號(hào)字登著“李大釗等昨已執(zhí)行絞刑”,立刻感到眼前蒙了一團(tuán)云霧,昏倒在床上了。母親傷心過度,昏過去三次,每次都是剛剛叫醒又昏過去了。過了好半天,母親醒過來了,她低聲問我:“昨天是幾號(hào)?記住,昨天是你爹被害的日子。”我又哭了,從地上撿起那張報(bào)紙,咬緊牙,又勉強(qiáng)看了一遍。我低聲對(duì)母親說:“媽,昨天是4月28。”母親微微點(diǎn)了一下頭。

作者:李大釗女兒李星華 參考自:義務(wù)教育人教實(shí)驗(yàn)版六年級(jí)下冊(cè)語文第十課

景區(qū)簡介

一座通體潔白的漢白玉塑像矗立在萬年青、美人蕉的花圃中間。塑像前, 鮮花綻放,香氣四溢,好像在向主人表達(dá)崇高的敬意和深切的緬懷。

李大釗烈士陵園建于1983年,當(dāng)時(shí)利用萬安公墓的老建筑,年代久遠(yuǎn),破損嚴(yán)重,因而進(jìn)行了大規(guī)模的翻修改建工程。

景區(qū)布局

李大釗烈士陵園是首批博物館免費(fèi)開放全國人文景觀經(jīng)典景區(qū),是為紀(jì)念中國共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)的先驅(qū)、中國最早的馬克思主義者、中國共產(chǎn)黨的創(chuàng)始人之一--李大釗烈士建立的。位于北京風(fēng)景秀美的香山腳下、萬安公墓中部,距市區(qū)20公里。有公交可達(dá)。陵園占地2200平方米,位于萬安公墓中央,座西朝東,是在三十年代萬安公墓主體建筑的基礎(chǔ)上改建的,為一庭院式仿古建筑。走進(jìn)陵園,迎面即可仰見全高2米的李大釗烈士雕像。

烈士昂首挺胸,背負(fù)雙手,儒雅質(zhì)樸,和藹中透著百折不回的剛毅,傳神地再現(xiàn)了李大釗同志偉大的風(fēng)采。雕像背后是李大釗烈士及夫人趙紉蘭墓地。烈士墓位在高出地面約一米的方形臺(tái)上,掩映松柏,平面四周繞以萬年青等花景。方臺(tái)最西面是用黑色大理石鑲嵌而成的烈士墓碑,碑的正面是鄧小平同志題寫的:“共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)的先驅(qū)偉大的馬克思主義者李大釗烈士永垂不朽。”碑的背面是中共中央撰寫的《李大釗烈士碑文》。全文共2千余字,高度概括了李大釗烈士光輝的一生和永垂不朽的業(yè)績。整個(gè)墓地建筑屬陵園前部,前面有可容五、六百人舉行紀(jì)念活動(dòng)的廣場(chǎng)。廣場(chǎng)和墓地三面繞以成林的翠竹,更添青春和永恒的色彩。

景區(qū)意義

李大釗烈士陵園是為紀(jì)念中國共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)的先驅(qū)、中國最早的馬克思主義者、中國共產(chǎn)黨的創(chuàng)始人之一李大釗烈士而建立的。陵園位于北京西郊,風(fēng)景秀美的香山腳下、萬安公墓中部,坐西朝東,為一傳統(tǒng)庭院式建筑。占地2200平方米。由建園開始到2008年這十余年來,李大釗烈士陵園已成為愛國主義教育和革命傳統(tǒng)教育的重要基地。烈士雕像前可容納500余人的小廣場(chǎng)是共產(chǎn)黨員、共青團(tuán)員、少先隊(duì)員們舉行各種儀式和黨、團(tuán)、隊(duì)活動(dòng)的重要場(chǎng)所。陵園在社會(huì)各界的大力支持下,積極開展各種宣傳教育活動(dòng),組織出版《萬安叢書》,除宣傳李大釗烈士的《李大釗傳略》外,還利用萬安公墓安葬歷史名人多的優(yōu)勢(shì),出版了《文藝名家》、《學(xué)界宗師》等,向大中小學(xué)生和各界群眾宣傳中國的優(yōu)秀兒女。

景區(qū)背景

李大釗烈士陵園坐落在北京市香山腳下萬安公墓內(nèi)。李大釗烈士陵園在萬安公墓內(nèi),建成于1983年,擴(kuò)建于1987年,翻修于1995年。李大釗烈士陵園1984年公布為北京市文物保護(hù)單位。1986年被國務(wù)院批準(zhǔn)為全國重點(diǎn)烈士紀(jì)念物保護(hù)單位。1992年被北京市人民政府命名為北京市青少年教育基地。1995年被民政部命名為愛國主義教育基地。陵園為方形院落,肅穆寧靜。李大釗烈士漢白玉雕像高2米,立在李大釗烈士及夫人趙紉蘭墓前。墓后為寬4米,高2米的紀(jì)念碑。碑正面鐫刻著鄧小平題詞“共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)的先驅(qū),偉大的馬克思主義者,李大釗烈士永垂不朽”。碑后面是中共中央為李大釗烈士撰寫的碑文。陵園正殿為李大釗烈士革命事跡陳列室。墓地后是李大釗革命事跡陳列室,陳列先烈生前的遺物、遺墨和照片。在這次移靈中發(fā)現(xiàn)的1933年4月北平各革命團(tuán)體為李大釗舉行公葬的墓碑也陳列于此,正面刻"中華革命領(lǐng)袖李大釗同志之墓"。原墓地在陵園的西南。當(dāng)年劉半農(nóng)為之撰寫的墓碑仍豎立在墓地上。

景區(qū)景點(diǎn)

陳列室

陵園西面正廳是烈士生平事跡陳列室。第一展室通過大量的圖片、實(shí)物資料展示李大釗烈士在天津法政專門學(xué)校讀書及在日本早稻田大學(xué)留學(xué)及后來接受和傳播馬列主義的經(jīng)歷。重點(diǎn)展示李大釗在任北京《晨鐘報(bào)》總編輯和《新青年》雜志編輯期間,發(fā)表的《庶民的勝利》、《布爾什維克主義的勝利》等文章,創(chuàng)辦《每周評(píng)論》,積極領(lǐng)導(dǎo)五四運(yùn)動(dòng),在北京發(fā)起組織馬克思學(xué)說研究會(huì)和共產(chǎn)主義小組的情況;陳列室還展出了李大釗在中國共產(chǎn)黨成立以后的一系列工作活動(dòng)經(jīng)歷,歌頌了李大釗作為中國最早的馬克思主義者,中國共產(chǎn)黨早期領(lǐng)導(dǎo)人,為中國革命事業(yè)所做出的偉大貢獻(xiàn)。第二展室展出陵園20多年的發(fā)展歷史、黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及各界人士參觀陵園的照片及資料。陳列室展出了烈士生平照片、文字、實(shí)物資料250多種,分為“幼失怙恃,少年立志”、“深研政理,探索振興民族之良策”、“投身五四新文化運(yùn)動(dòng)”、“名重當(dāng)世的學(xué)者和青年導(dǎo)師”、“謳歌俄國十月革命傳播馬克思主義”、“為創(chuàng)建中國共產(chǎn)黨而奮斗”、“奔走國民革命統(tǒng)一戰(zhàn)線,促進(jìn)北伐勝利”、“領(lǐng)導(dǎo)北方地區(qū)的革命斗爭”、“為共產(chǎn)主義英勇獻(xiàn)身”、“永遠(yuǎn)活在人們心中”等十個(gè)部分,全面介紹了烈士38年光輝戰(zhàn)斗的歷程。

石碑

陵園中有一塊重要的文物,即1934年安葬烈士時(shí),中共北方地下黨為烈士雕刻的一塊石碑。這塊石碑在白色恐怖的年代不能立在烈士的墓前,不得不和烈士靈柩一起葬入地下,直到50年以后的1983年,在建立陵園時(shí),終于得以面世,成為陵園最重要的革命文物。在這塊墓碑兩側(cè),是黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人朱德、陳毅、李先念、林伯渠、何香凝等緬懷烈士的題詞。

李大釗全身雕像

李大釗烈士陵園聳立著李大釗的漢白玉全身雕像,雕像后是烈士及其夫人趙紉蘭同志墓,墓后為紀(jì)念碑,由鄧小平同志題寫。碑的北面是中共中央撰寫的碑文

參觀指南

地址:北京市海淀區(qū)香山東萬安里1號(hào)。

乘車路線:630路公交車,地鐵西郊線。

自駕車線:香山東南側(cè)萬安公墓內(nèi)。

開放時(shí)間:8:00—16:00。

周邊景觀:香山公園、北京植物園、臥佛寺。

周邊餐飲:香山飯店、東岳酒樓、雙清別墅。

【溫馨提示】網(wǎng)站有的文章及圖片均來源于學(xué)校官網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng),若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系gzldyjy@yeah.net刪除。

基地統(tǒng)計(jì)

- 基地總數(shù):548個(gè)

- 當(dāng)前瀏覽:1453次

- 總瀏覽數(shù):818270次

- 發(fā)布時(shí)間:2019-12-25 10:45

- 信息來源:干訓(xùn)網(wǎng)